BEWERBUNGEN

von Rolf

Schneider

PROJEKTBESCHREIBUNG

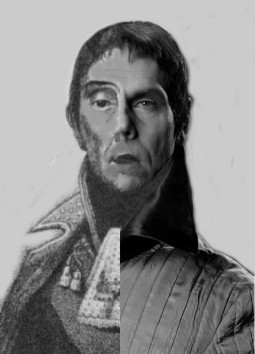

Der

Autor benutzt für

seinen Monolog aus 14 Szenen die Biografie von Joseph Fouché.

Joseph

Fouché (geb. 21. Mai 1759 in Le

Pellerin, nahe Nantes, gest. 26. Dezember 1820 in Triest, damals

Österreich) war Sohn eines Kapitäns der Handelsmarine.

Mitglied des Ordens der Oratorianer, Lehrer der Logik und der Physik,

mit Beginn der französischen Revolution in Nantes Mitglied der

Gesellschaft der Verfassungsfreunde.

1792

in den Konvent

gewählt, Mitglied der radikalen Bergpartei, Befürworter der

Hinrichtung Ludwigs des XVI. im Januar 1793. Beauftragter im Kampf

gegen Royalismus und gemäßigte republikanische Gesinnung,

im November 1793 „Der Schlächter von Lyon“.

Konflikt

mit Robespierre,

der ihn aus dem Jakobinerclub, dessen Präsident F. war,

ausschließen lässt. Fouché betreibt heimlich die

Hinrichtung R.s, war aber offiziell daran nicht beteiligt.

1797

Beteiligung am

Staatsstreich.

1799

zum Polizeiminister

ernannt befördert er den Staatsstreich Napoleons und wird als

dessen Erster Konsul unentbehrlich. Er organisiert ein ausgedehntes

Spionagesystem über alle Klassen der Gesellschaft. 1802 als

Polizeiminister abgesetzt, aber mit mehr als 2 Millionen Franc zu

Reichtum gekommen.

Unter

dem Kaisertum

Napoleons 1804 erneut Polizeiminister, 1809 Herzog von Otranto mit

beträchtlichen Liegenschaften. Infolge geheimer Verhandlungen

mit England gegen die Eroberungszüge Napoleon 1810 wieder

abgesetzt. Er vernichtet alle wichtigen Unterlagen und flieht nach

Italien.

1811

Rückkehr nach

Paris, Intrigen gegen Napoleon für die Regentschaft von dessen

Frau.

1814

schließt er

sich – nach Napoleons Abdankung – der neuen Bourbonen-Herrschaft

an (Ludwig XVIII.), befördert aber zugleich die Rückkehr

Napoleons von Elba, der ihn wieder als Polizeiminister einsetzt.

1815

– nach der zweiten

Abdankung Napoleons – als Vorsitzender der provisorischen Regierung

bereitet Fouché die Restauration der Bourbonen vor.

Gestorben

1820 in Triest

in der Verbannung.

Seine

Söhne ziehen

sich mit 14 Millionen Francs 1820 nach Schweden zurück, wo der

Zehnte Herzog von Otranto und die Grafen Fouche´ d’Otranto

noch heute leben.

Das

Faszinierende an

dieser Biografie besteht darin, dass es Joseph Fouché in einer

politisch bewegten und bewegenden Zeit immer wieder gelingt, auf die

Seite der Mächtigen zu gelangen.

BEWERBUNGEN

von Rolf

Schneider

PROJEKTBESCHREIBUNG

Blatt

2

Balsac

in „Eine dunkle

Geschichte“:

Fouchés

besonderes

Genie, das Napoleon eine Art Schrecken einjagte, zeigte sich bei ihm

nicht auf einmal. Dieses unbekannte Konventsmitglied, einer der

außerordentlichsten und damals am falschesten beurteilten

Männer, hatte sich in den Stürmen der Zeit entwickelt.

Unter dem Direktorium stieg er zu jener Höhe auf, von der aus

tiefveranlagte Menschen, indem sie sich ein Urteil über die

Vergangenheit bilden, die Zukunft zu erkennen vermögen; und dann

gab er plötzlich – wie gewisse mittelmäßige

Schauspieler, die, durch ein unerwartetes Licht erleuchtet,

überragend werden – während der schnell vorübergehenden

Revolution

des 18.

Brumaire Beweise seiner Geschicklichkeit. Dieser blassgesichtige

Mensch, der, in klösterlicher Verstellung aufgewachsen, die

Geheimnisse der Bergpartei, der er angehörte, und auch die der

Royalisten, denen er sich zuletzt anschloß, kannte, hatte in

der Stille und mit Bedacht Menschen, Dinge und Interessen der

politischen Bühne studiert.

Das

ist ohne Frage ein

interessante frühbürgerliche (spätfeudale) Biografie

auf

der Ebene der

Mächtigen, aber sie ist auch auf den ersten Blick voller Assoziationen

zu Ereignissen und Verhaltensweisen zweihundert Jahre

später.

Die

Theaterfigur Joseph

Fouché trifft über einen Zeitraum von etwa dreißig

Jahren auf unterschiedlichste – vorgestellte oder im Zuschauerraum

angenommene – Partner, mit denen sie ihre Meinungen, Urteile und

Vorgehensweisen bespricht und bei denen sie ihre Ansprüche

durchsetzt. Seine alleinige Anwesenheit macht große Intimität

möglich, so dass über die Person sehr viel zu erfahren ist.

So

wie Balsac jede

moralische Verurteilung der Figur vermeidet, will auch die

Inszenierung vorgehen. Die vom Zuschauer zu beurteilenden Fakten

werden in den Texten ausgebreitet und dem Urteil ausgeliefert.

Von

großem Interesse

aber sind die Mittel, die Taktiken und Strategien Fouchés, mit

denen er seine Position immer wieder sichert und erobert. Das

erkennbar und durchschaubar zu machen, ist der Interessenpunkt der

Inszenierung: Die Methoden Fouchés werden durch spielerisches

Vorgehen auf ihre Zuverlässigkeit und Brauchbarkeit geprüft

und zur möglichen Verwendung frei gegeben. Das schließt

eine moralische Bewertung der Methoden durch die Inszenierung aus.

Ohne

durch platte

Aktualisierung oder durch Eingriffe in den Text den Zuschauer nicht

nur für die historische Biografie, sondern für einen Blick

von heute auf die möglichen Strategien bei der Bemühung um

eine Position zu animieren, benutzt die Inszenierung einen Trick, der

so beim Autor nicht vorgesehen ist:

BEWERBUNGEN

von Rolf

Schneider

PROJEKTBESCHREIBUNG

Blatt

3

Der

Schauspieler befindet

sich als eine andere Figur als Fouché im Wartesaal eines

Arbeitsamtes (möglicherweise ein ehemaliger Geschichtslehrer

oder -professor) und ist dort bei der Zeitungslektüre

vergessen und – wie sich herausstellt – eingeschlossen worden. Er

vertreibt sich die Nacht damit, dass er biografische Ausschnitte aus

dem Leben Fouchés durchspielt, der gleich ihm immer wieder

genötigt war, um seine Existenz zu kämpfen. Dieses Vorgehen

ermöglich immer wieder die sinnvolle Reduzierung auf den

Warteraum, ermöglicht immer wieder den Neubeginn bei jeder

Szene, ermöglicht einen spielerischen Umgang mit der Figur, die

schon beim Lesen des Textes durch die teilweise großen

Zeitsprünge in jeder Szene eine völlig andere zu sein

scheint.

Der

Bühnenraum (also:

der angedeutete Warteraum) wird durch ein Arrangement von Stühlen

hergestellt. Die Stühle entsprechen im Wesentlichen den Stühlen,

auf denen auch die Zuschauer sitzen. Das Kostüm ist „zeitlos“,

also auf jeden Fall nicht historisch. Requisiten und Accessoires

(auch anachronistische, also historische) werden sparsam benutzt.

Auf

das Zitieren

historischer Musik wird verzichtet werden, aber eine Collage aus

Geräuschen und Klängen kann die Situation (einer ist allein

in einem fremden Raum eingeschlossen) unterstützen und dem Spiel

zu einem Rhythmus verhelfen.

Der

Autor nennt den

Monolog Komödie.

Wenn

die Komödie

einerseits aus dem „verkehrten“ Blick (also dem Blick, der auf

dem Kopf steht) auf die Dinge und Ereignisse besteht und andererseits

die Komödie als Dramenform die Lösung des ihr immanenten

Konflikts auf die Zeit nach dem Ende des Dramas verweist, so kann die

komische Wirkung darin bestehen, dass innerhalb der Szenen die Fakten

und Beurteilungen von der Fouché-Figur immer wieder ins

Gegenteil verkehrt werden und dass in der letzten Szene Fouché

sich bei der Instanz (bei „Gott“) als Polizeiminister anbietet,

die aus moralischen Gründen am wenigsten „geeignet“ sein

müsste - die Verkehrung quasi eine doppelte ist.

Erkennen

und Lachen über

das Verhalten dieser streitbaren Figur sind gut geeignet, zu

entdecken, wie man selbst mit Ängsten umgeht und wie

verantwortlich jeder für das ist, was er tut.

BEWERBUNGEN

von Rolf

Schneider

ANMERKUNGEN

ZUM AUTOR

Geboren

1932

1955

bis 1958 Studium der

Germanistik und Pädagogik an der Universität

Halle-Wittenberg.

Redakteur

der

kulturpolitischen Zeitschrift „Aufbau“ in Berlin.

Seit

1958 freischaffender

Schriftsteller.

Zahlreiche

Hörspiele

und Theaterstücke, am bekanntesten „Einzug ins Schloß“.

Im

November 1876

Mitunterzeichner der Protestresolution von DDR-Autoren gegen die

Ausbürgerung Wolf Biermanns.

1979

Ausschluß aus

dem Schriftstellerverband der DDR.

Theaterautor

und Dramaturg

in Mainz und Nürnberg.

Mitglied

des PEN-Zentrums

der Bundesrepublik Deutschland.

Lebt

in Schöneiche

bei Berlin.

1995

„Die Briefe des

Joseph F.“, erschienen bei Katzengraben-Presse.

„Bewerbungen“

ist 1986

entstanden und 1990 im Henschel-Verlag (Reihe DIALOG) erschienen.